BOCOR & DINAMIKA WILAYAH DESA

DI PESISIR SELATAN JAWA; SUATU ESAI

Oleh

Agusta Prihantoro

Pendahuluan

Kabupaten Kebumen terletak di

pesisir selatan Pulau Jawa. Sisi selatannya berbatasan langsung dengan Samudra

Hindia. Dataran landai yang membentang luas ini, telah dihuni oleh manusia

sejak era yang sangat lampau. Pelbagai penemuan artefak menunjukkan bahwa

dinamika historis telah berlangsung sejak era pra-sejarah (Punden Berundak

Lurah Karsa). Dan terus bekesinambungan hingga era saat ini (2022), dengan pelbagai

gejolak sosial, interaksi budaya, serta bencana alam. Semuanya saling

memengaruhi hingga Kebumen menemukan bentuk perwujudan sosial kemasyarakatan

seperti saat ini.

Di sisi barat dan utara, pegunungan

Karangbolong-Karangsambung yang kaya batuan karst, mendominasi lingkungan

alamnya. Namun demikian, di dataran aluvial sisi selatan, Kebumen memiliki

lahan pertanian yang subur. Meskipun pernyataan ini baru bisa diamini saat ini,

karena sisi timur dan barat didominasi oleh kawasan rawa yang masih eksis

hingga 1890-an. Tetapi secara umum wilayah Kebumen saat itu, dapat dikatakan

menjadi lumbung pangan yang sangat potensial. Hal ini lah yang memicu pelbagai

gejolak sosial di kemudian hari.

Di sisi selatan Kabupaten Kebumen,

terdapat Kecamatan Buluspesantren. Di kecamatan ini lah terdapat desa bernama

Bocor. Tentu nama yang sangat unik, sehingga sering dijadikan guyonan kedai. “Kalau

naik motor ke Bocor, jangan takut, nanti lewat Ambal!” Seolah-olah kata

“bocor” disandingkan dengan kata “tambal”, yang pada kenyataannya letak Desa

Bocor memang tak jauh dari kota Kecamatan Ambal. Tentu saja hal itu suatu

kebetulan belaka, dan sudah menjadi materi komedi masyarakat. Dibalik nama

Bocor, terdapat dinamika historis yang sangat kompleks.

Desa Bocor sendiri bisa dicapai melalui

Jalan Diponegoro di sisi selatan. Yakni melalui pertigaan Kantor Kecamatan

Buluspesantren ke arah utara. Atau dari sisi Kota Kebumen, melalui perempatan

lampu merah Desa Muktisari, ke arah selatan hingga sampai di Kali Garung (Kali Kedhungbener),

yang terletak Pasar Bocor di sampingnya. Pasar, industri pandai besi, rumah-rumah

joglo, hingga ternak sapi menjadi branding yang sangat menarik bagi

Bocor.

Di lain sisi, rasa penasaran tentu

sangat menggelitik mendengar kemasyhuran Bocor di era lampau. Sejarah panjang

wilayah Bocor telah lama menjadi perbincangan para ahli. Meskipun terbentur

oleh pelbagai kendala yang menyulitkan upaya rekonstruksi sejarah secara

komprehensif. Misalnya keterbatasan sumber sejarah, kesadaran sejarah

masyarakat yang minim, hingga apatisme birokrasi pada pentingnya kajian sejarah

lokal (local history). Namun, fakta-fakta menarik di lapangan justru

kian banyak yang terungkap. Misalnya penemuan artefak mustaka di Masjid

Bocor, makam kuno, sumur jobong (sumur gerabah), dan bekas-bekas

kemasyhuran kawasan tempa besi yang kini semakin redup tergilas zaman. Itu

semua bak puzzle yang perlu diinterpretasi sehingga dinamika sosial-historis

di Bocor bisa diungkap secara ilmiah.

PERKABARAN

TENTANG BOCOR DARI MASA LALU

Membincangkan Bocor di era sekarang,

tentu berbeda dengan Bocor di era lampau. Bocor saat ini, secara de jure

adalah nama wilayah desa yang ruang lingkupnya di bawah tingkat kecamatan. Dikepalai

oleh seorang kepala desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan

kepala desa (Pilkades). Tetapi bila membahas Bocor di masa lalu, pembatasannya

sangat melebar. Tidak hanya pada lingkup sekecil desa seperti saat ini, namun

lebih daripada itu. Wilayah Bocor meliputi wilayah yang lebih luas, dengan

cakupan kadipaten seperti dalam sumber-sumber tradisional (hikayat,

babad, dsb).

Sumber babad yang menyebut Bocor di

era Kerajaan Pajang adalah Babad Wirasaba. Meskipun Babad Wirasaba itu sendiri

juga relatif baru, namun menyebutkan nama Bocor di era berdirinya Kerajaan

Pajang. Budiono Herusatoto (2008) mengungkapkan bahwa salah satu bupati

Wirasaba (cikal-bakal para bupati Banyumas), yaitu Adipati Warga Utama I meninggal

terbunuh di Bocor. Peristiwa ini terjadi ketika Kerajaan Pajang menganggap

bahwa Adipati Warga Utama I dari Wirasaba ingin membelot dari Pajang, pasca

perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Demak ke Pajang.

Seperti diketahui, Wirasaba menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari Kerajaan Demak. Saat Demak berdiri, Wirasaba

di bawah tampuk kepemimpinan Adipati Wira Utama I (Raden Paguwan) dan Adipati

Wira Utama II (Raden Jaka Katuhu). Dan ketika Sultan Hadiwijaya bertahta di

Pajang, Wirasaba dipimpin oleh Adipati Warga Utama I (Raden Bagus Suwarga).

Dalam hikayat, cerita ini sangat

populer. Akibat ulah fitnah Demang Toyareka (adik Adipati Warga Utama I/Raden

Bagus Suwarga), sehingga bupati Wirasaba saat itu, Adipati Warga Utama I, tewas

oleh utusan Pajang di Bocor. Menurut babad tersebut, Adipati Warga Utama I berangkat

pada hari Sabtu Pahing ke arah Bocor. Sedianya ia akan sowan ke Kerajaan

Pajang, namun mampir ke tempat rekan karibnya, Demang Bocor. Di tempat Demang

Bocor, Adipati Warga Utama I dijamu suguhan makan pindhang banyak

(dendeng daging angsa). Berada di pendapa kademangan yang tidak memiliki pringgitan

(tempat beratap yang menghubungkan pendapa dengan dalem ageng/rumah

utama). Sehingga terdapat space ruang tak beratap, yang terkena terik

dan hujan.

Alih-alih menikmati semua suguhan tadi, Adipati Warga Utama I malah

tewas oleh utusan Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Ia dibunuh tepat berada di

rumah Demang Bocor, akibat fitnah Demang Toyareka yang mengatakan bahwa Adipati

Warga Utama I berniat membangkang kepada Pajang. Atas kejadian tersebut, hingga

kini terdapat ila-ila (sumpah/aturan adat) yang tak membolehkan semua

warga keturunan Banyumas untuk berhajat di hari Sabtu Pahing. Tidak pula boleh

memakan daging angsa. Serta tidak diperbolehkan membangun rumah pendapa yang

terpisah dari rumah utama.

Sekelumit kisah di atas menunjukkan

bahwa Bocor telah disebut di era Pajang. Yakni dengan munculnya nama Demang

Bocor terkait peristiwa tewasnya Adipati Warga Utama I. Tetapi nampaknya nama

Bocor juga didapati pada Babad Pasir, yang menceritakan kisah saat berdirinya

Kadipaten Pasir. Sekelumit kisah tentang bangsawan Pasir, keturunan Pangeran

Senapati Mangkubumi, yang menetap di Bocor karena peristiwa penyerangan Pasir

oleh Kerajaan Demak. Sehingga atas uraian ini, pentarikhan Bocor bisa dimulai

di seputar waktu penaklukan Kadipaten Pasir.

Di sisi lain, Babad Tanah Jawi juga

turut menyebut Bocor di era awal Mataram. Dalam kisah babad tersebut disebutkan

bahwa Demang Bocor yang sedianya akan menyampaikan bulu bekti (upeti)

kepada Sultan Hadiwijaya di Pajang, dicegat di Mataram oleh Panembahan

Senapati. Atas bujuk rayu Senapati, Demang Bocor menyatakan kesetiannya kepada

Mataram. Meskipun didahului oleh peristiwa dramatis seperti diungkapkan babad. Demang

Bocor sempat menjajal kesaktian Panembahan Senapati dengan Keris Mahesa Dengen.

Tetapi penguasa Mataram terlampau sakti. Ia kebal terhadap keampuhan keris

Demang Bocor.

Dalam babad yang lebih baru (Babad Arung

Binang versi Mangunsuparta, 1937), disebutkan suatu peristiwa yang menyebut

nama Bocor lagi. Yaitu Demang Prawiragati dari Pekacangan (dekat Jembangan saat

ini) mengutus seseorang untuk mencuri keris sakti milik Ngabei Bocor. Yang

bernama Kiai Pandu, berdapur Sinom. Setelah keris berhasil dicuri, utusan tadi

mampir di rumah teman di Kutowinangun. Ternyata utusan disiksa oleh temannya. Demang

Prawiragati marah, merasa bahwa utusannya telah disiksa oleh suruhan Demang

Hanggayuda (Demang Kutowinangun). Sehingga Demang Pekacangan menyerbu

Kademangan Kutowinangun. Atas penyerangan yang tanpa aba-aba ini, Demang

Hanggayuda terpaksa menyingkir ke Ngabean. Sembari membangun kekuatan pasukan

yang dipimpin oleh Raden Surawijaya (Joko Sangkrib).

Kisah-kisah babad di atas memang

menyajikan ulasan yang lengkap. Namun sekali lagi, babad atau hikayat bukan sumber

primer dalam studi sejarah. Babad dan semacamnya adalah karya sastra, yang

memuat kisah-kisah khayali seperti kesaktian, fabel, dan makhluk abadi. Sekali

pun babad dijadikan sumber penulisan sejarah, ia akan ditapis sebersih mungkin,

alih-alih menerimanya dengan mentah-mentah. Begitu pula babad, ia akan ditemukan

dalam banyak versi. Seperti Babad Banyumas, Sugeng Priyadi mengungkapkan ada

banyak versi Babad Banyumas yang memiliki sudut pandang masing-masing. Sehingga

semakin nampak bukti bahwa produk sastra seperti babad adalah alat untuk

menciptakan kekuatan hegemoni atas klan-klan atau wangsa yang berkuasa/menang.

S. Margana (2010: 1) mengungkapkan

dalam alih aksara atas arsip keraton Surakarta-Yogyakarta, tentang suatu hal

yang menarik. Arsip ini merupakan catatan

tentang pembagian wilayah kerajaan, struktur birokrasi, dan nama-nama kesatuan

prajurit Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma

(1613-1645). Pada tahun 1636, Sultan Agung Hanyakrakusuma mulai membentuk dan

mengatur birokrasi kerajaan yang terdiri dari 16 pejabat Bupati Nayaka

Jawi-Lebet, serta membagi tanah pedesaan di luar wilayah inti (Negara

Agung), yang bukan merupakan wilayah mancanegara.

Di dalam alih aksara disebutkan

bahwa tanah di Bagelen dibagi menjadi dua (2) bagian. Sebelah barat disebut Siti

Sewu, yang meliputi Sungai Bagawanta ke barat mengikuti Dhudhuwala (Wala?),

Telaga (Mirit), Bulu Kapitu (Kutowinangun), hingga Dhadhap Agung (Cidadap,

Karangpucung, Cilacap?). Sedangkan di timur disebut dengan Siti Numbak Anyar,

dari Sungai Bagawanta ke arah timur hingga Sungai Praga. Atas dasar ini, bisa

ditarik kesimpulan bahwa wilayah Bocor menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

Mataram. Mengingat Bocor menjadi bagian dari Siti Sewu. Toponimi Siti

Sewu ini yang kemudian terpatri dalam memori kolektif masyarakat Kebumen. Sehingga

untuk menyebut wilayah Kebumen di pesisir selatan sering dinamakan Urut Sewu.

Daerah pertanian yang subur di sepanjang pesisir dikelola oleh

masyarakat yang ulet dengan pelbagai pekerjaan pertanian yang berat. Dari dulu

penduduknya ulet dan tidak mudah menyerah. Semangat seperti ini nampaknya

memiliki akar sejarah yang kuat di masa lalu. Buktinya, wilayah Siti Sewu

di era Mataram (dan Kartasura) menjadi penyokong utama bau-suku (pekerja)

bagi kepentingan kerajaan yang dikoordinasi oleh abdi dalem Mantri Gowong.

Juga dipimpin oleh pejabat kerajaan, disebut Abdi Dalem Bupati Nayaka Jawi

Tengen. Menurut naskah alih aksara No. 4, S. Margana (2010: 10-11)

menerangkan bahwa di era Susuhunan Pakubuwana II (1726), bupati nayaka Siti

Sewu adalah Kiai Tumenggung Anggawangsa (RT. Arungbinang I/Joko Sangkrib),

nama yang kerap dielu-elukan sebagai leluhur/cikal bakal Kebumen.

Bocor merupakan bagian dari Siti Sewu seperti diungkapkan di

atas. Keberadaannya saat ini (yang hanya tinggal seluas desa), telah dimulai

secara terstruktur di era Mataram. Dengan jelas digambarkan hubungan Mataram

dengan Bocor, sebagai wilayah di tanah Bagelen. Namun demikian, sumber Belanda

juga patut kita telusuri untuk merangkai fakta-fakta sehingga lebih obyektif.

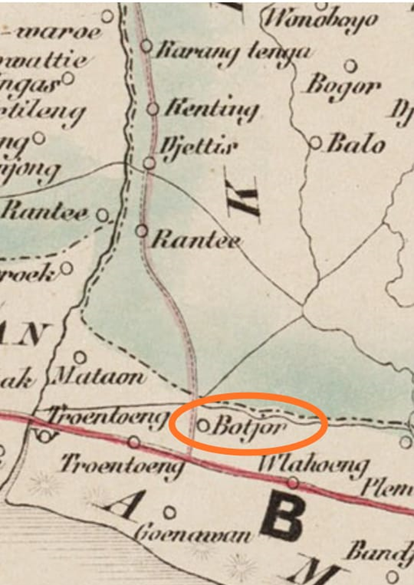

Bocor juga muncul dalam beberapa

surat kabar di era Kolonialisme Hindia-Belanda. Salah satunya pada Javasche

Courant, yang terbit pada tanggal 27 Februari 1866. Tentang penjualan aset

gedung milik pemerintah eks-pabrik Nila/Tarum (Indigofera). Di afdeeling Ambal,

salah satunya disebutkan nama Botjor, selain Agliek (Aglik), Ambal, Wlakoeng

(Wlakung), Kedoijo, Mirit, Patoot (Patut), Ngentak (Entak), Gading

(Karanggadung?), dan Morros (Moros, Karangbolong?).

Seperti diketahui, bahwa tanaman Indigofera merupakan komoditas perkebunan yang ditanam pada era Tanam Paksa. Indigofera ini sangat bermanfaat kala itu sebagai pewarna biru alami pada industri tekstil. Pada fakta ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode Tanam Paksa, Bocor menjadi salah satu lokasi penanaman Indigofera bagi pabrik-pabrik milik pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Yang ternyata mendekati 1866 mengalami bangkrut, dan pada akhirnya aset berupa gedung pabrik tersebut dijual/dilelang oleh pemerintah (Residen Bagelen; P.J. Serle).

Dinamika historis ini dapat

dimaklumi bahwa pada era Mataram, Bocor atau Bagelen pada umumnya merupakan kawasan

yang subur. Karesidenan Bagelen (yang akhirnya dihapuskan) menjadi lumbung

pangan sejak era Mataram hingga sekarang. Secara kasat mata seperti dapat

disaksikan saat ini, Bocor yang dilalui oleh Kali Garung (Kali Kedhungbener)

menjadikan kawasan pertanian yang sangat potensial (di masa itu).

Ada juga berita yang menarik serta

perlu disoroti, yaitu tentang organisasi semacam Perkumpulan Aparatur

Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), yang muncul di era Hindia-Belanda.

Berita tersebut terdapat pada surat kabar De Locomotief, yang

diterbitkan pada tanggal 21 September 1928, berjudul Loerahbond (Jalinan/Perkumpulan/Serikat

Lurah).

Alih

bahasa:

“Dan di

Kabupaten Kebumen sudah ada federasi kepala desa selama beberapa tahun, yang

tujuannya selain untuk meningkatkan posisi mereka adalah untuk meningkatkan

pengetahuan para anggotanya khususnya tentang masalah desa, sehingga sebagai

kepala desa mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban. Hari-hari ini serikat pekerja

(kepala desa) mengadakan rapat umum bulanan, di mana diputuskan antara lain,

untuk menunjukkan lebih banyak aktivitas demi kepentingan desa. Serikat ini

dipimpin oleh kepala desa Kebumen, Walaija, dan Bocor.” (de Locomotief, 1928)

Pada berita di atas, didapati fakta

bahwa Lurah Bocor merupakan pimpinan pada perserikatan lurah di Kabupaten

Kebumen. Fakta ini menunjukkan peran aktif Bocor di kancah organisasi

pemerintahan desa secara baik (saat itu). Keikutsertaan Lurah Bocor pada

perserikatan Lurah di Kabupaten Kebumen tentu menjadi informasi menarik yang

memberi setitik fakta, bahwa lurah Bocor saat itu menjamin hak dan kewajibannya

sebagai pemimpin Bocor terpenuhi dengan baik. Selain juga upaya meningkatkan kompetensi

lurah se-Kabupaten Kebumen kala itu (1928).

ARTEFAK

BERSERAKAN DI SEKITAR BOCOR

Selain itu di Dukuh Ragayudan, terdapat dua buah sumur kuno. Yang bagian

dinding sumurnya terbuat dari tembikar. Tatanan tembikar pada sumur yang ditata

bersusun ini kerap disebut sebagai sumur kejobong. Dua buah sumur ini

masih dipelihara oleh masyarakat sekitar, dan terletak di pekarangan warga.

Sebagian masyarakat menganggap sumur ini sebagai sumur tiban, yaitu

sumur yang ditemukan oleh masyarakat secara tidak sengaja. Sehingga kemudian

menimbulkan kultus kekeramatan terhadap sumur tersebut.

Dari istilah kejobong,

masyarakat Jawa memberi sebutan terhadap bibir sumur yang lebih tinggi dari

muka tanah sebagai jubung. Meskipun bibir sumur tersebut bukan berasal

dari tembikar/terakota, tetapi batu bata, trebis, atau bahan yang lain.

Sebutannya tetap jubung, sebagai akar tradisi menyebut kejobong. Tembikar

ini secara teknis, sebagai penahan dinding tanah agar tidak gugur ke sumber

air, sehingga menutup sumber. Teknologi kuno ini masih lestari di Jawa,

meskipun penggunaan tembikar telah diganti trebis, sehingga lebih praktis dan

lebih kuat.

Di Desa Ayamputih, dekat Bocor, juga

terdapat peninggalan yang menarik. Di dekat sawah Si Kentheng, terdapat

seonggok fragmen batu yang menurut tutur masyarakat dikenal sebagai Watu

Celeng. Namun demikian, batu tersebut sejatinya merupakan fragmen sebuah

yoni, yaitu artefak keagamaan Hindu. Bagian tubuh yoni terbelah, menyisakan

sebagian badan yoni dan sisi bagian cerat yoni. Cerat yoni ini, dalam pandangan

masyarakat awam dianggap sebagai moncong celeng/babi hutan.

Sementara itu, di sekitar pantai

Bocor juga pernah dilaporkan suatu temuan/struktur batu bata, yang diduga

sebagai benda cagar budaya. Meskipun menurut ahli (Teguh Hindarto, S.Sos.,

M.Th.), lokasi tersebut diduga berasal dari masa awal abad 20, tetapi kajian

tentang temuan-temuan di Bocor dan sekitarnya menjadi sangat menarik, manakala

riwayat Bocor di masa lalu ingin direkonstruksi secara kronologis.

WETAN

KALI-KULON KALI; DIVERENSIASI YANG BERLANJUT

Kabupaten Kebumen saat ini, memiliki luas yang

membentang, di sisi timur Prembun hingga Rowokele di sisi barat. Di selatan

Samudra Hindia dan membentang pegunungan di sisi utara sebagai batas dengan

Banjarnegara. Kabupaten dengan luas yang fantastis ini, sejatinya di masa lalu

merupakan penggabungan dari pelbagai wilayah yang merdeka. Dengan pelbagai

dinamika politik, Kabupaten Kebumen kemudian menemukan bentuknya seperti yang

sekarang ini.

Menurut babad-babad tradisional, wilayah

Kebumen dahulunya terbagi-bagi pada daerah kecil. Dalam Babad Sruni, disebutkan

bahwa di era Amangkurat Agung (Mataram) terdapat wilayah Sruni yang dipimpin

oleh seorang tumenggung. Sruni ini dicapai melalui Klegen Kilang

(Selang) ke arah utara. Begitu pula dalam Babad Karangsambung, di era Amangkurat

Agung, terdapat wilayah Panjer yang dikuasai oleh seorang tumenggung. Dua

lokasi ini terdapat di sisi timur aliran Kali Lukulo, yang merupakan sungai

terbesar di Kebumen. Dan Bocor terletak di sisi timur sebelah selatan

(pesisir), Kali Lukulo.

Di sisi barat, dalam sumber-sumber

tradisional lain, di era Amangkurat Agung terdapat wilayah Rema/Roma. Wilayah

ini sebagai cikal bakal dua kota besar di Kebumen, yaitu Gombong dan

Karanganyar. Wilayah Rema ini secara geologis terletak di sisi barat Kali

Lukulo, dengan cakupan wilayah yang lebih luas, serta budaya masyarakatnya lebih

condong ke arah budaya Banyumasan.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa

wilayah Kebumen saat ini adalah eks-Siti Sewu di era Mataram, sebagai

pembagian dari tanah Pagelen/Bagelen. Di masa Mataram dan Kartasura,

tanah ini masih menjadi wilayah de jure dan menjadi tanah lungguh bagi

pejabat-pejabat kerajaan. Namun demikian, Pagelen/Bagelen kemudian dibagi juga

menjadi milik dua kerajaan saat terjadi Pagiyanti (Perjanjian Giyanti). Menurut

S. Margana, wilayah Siti-Sewu kemudian menjadi milik Kasunanan Surakarta.

Dan tanah Numbak Anyar menjadi milik Kasultanan Ngayogyakarta.

Selanjutnya, mendekati era

Diponegaran (akhir abad 19), wilayah Kedhungkebo/Brengkelan (Purworejo saat ini),

menjadi wilayah Kasunanan Surakarta. Sementara wilayah Semawung (Kutoarjo saat

ini) menjadi wilayah milik Kasultanan Ngayogyakarta. Di sisi barat, wilayah

Panjer menjadi milik Kasunanan Surakarta. Dan wilayah Rema (Jatinegara) menjadi

milik Kasultanan Ngayogyakarta. Di saat pecah Perang Diponegoro, terjadi banyak

perubahan dinamika historis yang menyeret pada timbul-tenggelamnya wilayah-wilayah

di eks-Siti Sewu.

Setelah kekalahan Diponegoro,

pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berusaha merombak total birokrasi saat itu.

Wilayah eks-Siti Sewu yang telah berhasil dianeksasi dari tangan

Kasunanan dan Kasultanan, serta mengganti dinasti penguasa lokal yang berkuasa

atas tanah-tanah di eks-Siti Sewu. Di timur, dinasti Gagak Handaka (Loano)

yang mengerek bendera di belakang Diponegoro, digantikan oleh Resadiwirya (Cakranagara

I), sehingga muncul Purworejo. Di Panjer, Tumenggung Kalapaking IV yang juga

mengerek bendera di belakang Diponegoro harus tumbang, serta digantikan oleh

Tumenggung Arungbinang IV. Secara de facto dan de jure, wilayah eks-Siti

Sewu telah menjadi wewenang pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

Dalam upaya menekan sisa-sisa laskar

Diponegoro, maka kemudian dibikin Kabupaten Ambal, pasca 1830, hingga 1870-an. Wilayah

Kabupaten Ambal ini sangat unik, yakni memanjang di sepanjang pesisir dari sisi

selatan Purworejo (disebut Wonoroto), hingga Karangbolong di sisi barat. Termasuk

Bocor juga menjadi wilayah Kabupaten Ambal selama masa itu. Lokasi Bocor yang

terletak di sisi timur Kali Lukulo, secara sosial budaya berbeda dengan wilayah

Kabupaten Ambal di barat Kali Lukulo. Teguh Hindarto, dalam buku Wetan Kali

Kulon Kali, Mengenang Kabupaten Karanganyar Hingga Penggabungan Dengan

Kabupaten Kebumen 1936, mengungkapkan bahwa dikotomi wetan kali-kulon

kali, yang kerap digaungkan masyarakat Kebumen saat ini, sejatinya

merupakan ingatan kolektif terhadap batas wilayah masa lalu daerah-daerah di

Kebumen.

Pasca penghapusan Kabupaten Ambal,

setelah kematian KRAA Purbonegoro (bupati Ambal), wilayah Kabupaten Ambal dibagi

menjadi milik tiga wilayah. Wonoroto dikembalikan kepada Purworejo, Ambal dan

sekitarnya (di sisi timur Lukulo) dikembalikan ke Kebumen, dan

Petanahan-Karangbolong dikembalikan kepada Karanganyar (eks-Rema Jatinegara).

Sehingga secara de jure dan de facto Bocor menjadi wilayah

Kebumen pasca penghapusan Kabupaten Ambal. Regentscap Kebumen dan Karanganyar

berada di bawah Karesidenan Bagelen. Hingga Karesidenan Bagelen dihapuskan pada

1 Agustus 1901, dan dilimpahkan menjadi bagian Karesidenan Kedu.

Di masa Perang Diponegoro,

Ambal-Bocor menjadi pusat pergerakan perang yang sangat mencekam. Dalam tuturan

tradisional, terdapat Gamawijaya yang menjadi pioner perlawanan di daerah

tersebut. Dalam tuturan, Gamawijaya tewas dengan cara dipenggal. Kepalanya kemudian

dipertontonkan ke khalayak. Dengan tewasnya Gamawijaya ini, orang yang berhasil

menumpas kemudian dianugerahi pangkat menjadi bupati Ambal.

Sementara itu menurut sumber

Belanda, dalam buku “De Java Oorlog”, karya P.J.F. Louw dan E.S. de Klerck, tahun

terbit 1894, ditemukan nama Tumenggung Banyakwedi dan Tumenggung Kertabahu yang

sempat memobilisasi pasukannya di Bocor.

Alih

Bahasa:

“Pada

tanggal 25, Buschkens maju ke sisi Bocor di selatan Karanganyar, di mana

Tumengggung Banyakwedi dan Kertabahu telah bersatu. Ekspedisi ini tidak

berhasil seperti sebelumnya, musuh sudah menghilang dan telah pindah ke Desa

Karanganyar. Buschken melanjutkan perjalanan menuju desa itu...” (Louw, P.J.F. & E.S. de Klerck, 1894:

275).

Tentang Gamawijaya yang

disebut-sebut dalam tuturan masyarakat, nampaknya juga merupakan tokoh sejarah

yang nyata. Masih di buku yang sama, kepahlawanan Gamawijaya (di sudut pandang

Bangsa Indonesia), atau pemberontakan Gamawijaya (di sudut pandang Belanda), juga

dicatat secara singkat di buku tersebut.

Dalam pertempuran ini, Letnan

Maxwell melaporkan di sisi pemberontak terdapat 400 orang, termasuk 70 kavaleri

(penunggang kuda), dan pembawa spanduk (panji-panji). Pemberontakan ini dapat

dipadamkan, dan berhasil menangkap salah satu pemimpin perlawanan, yaitu Kamawidjaja,

setelah terjadi perselisihan sengit, yang terus berlanjut bahkan sampai ke

sungai. Tetapi pelokalisasian pertempuran ini tidak berada di Bocor seperti

yang kerap disebut dalam tradisi tutur. Dalam buku yang sama di atas, pertempuran

terjadi di “timur Ambal”. Atas kemenangan Kolonel Colson, kemudian Mayor

Buschkens mempromosikan Colson untuk naik pangkat menjadi mayor.

Di sisi Bocor sendiri, terdapat hal

yang menarik. Pada dekade 80-90-an, daerah Bocor merupakan sentra kerajinan

pandai besi yang besar. Alat-alat pertanian dibuat di bengkel-bengkel sekitaran

Bocor. Serta menjadi alat pertanian yang dikenal memiliki kualitas baik. Namun demikian,

memasuki era industrialisasi alat pertanian, dengan serbuan alat pertanian

hasil industri tempa modern, menjadikan pamor pandai besi di Bocor sangat

memudar.

Tentang pandai besi di Bocor, ini

sangat menarik. Beberapa pandai besi menyatakan bahwa mereka memiliki silsilah berpangkal

dari seorang empu pembuat keris. Bila hal ini dapat diterima, kerajinan pandai

besi di Bocor bisa jadi bermula dari besalen-besalen senjata keris dan tombak

yang berkaitan dengan masa sebelumnya. Namun hal ini harus dibuktikan dengan

penelitian yang lebih komprehensif lagi.

PENUTUP

Pada akhirnya, dinamika sejarah di

Bocor berlangsung dengan sangat lama. Sejak diberitakan dalam naskah-naskah

tradisional, hingga dalam berita-berita Belanda, Bocor senantiasa memiliki kisah

yang menarik. Dinamika sosial budaya yang berlangsung antar zaman menjadikan Bocor

memiliki local history yang patut dijadikan ikon daerah Kabupaten

Kebumen.

Di satu sisi, perlu penelitian lebih

dalam untuk menginterpretasikan sejarah Bocor secara kronologis. Dan peneliti

yang memiliki kompetensi baik, serta obyektif terhadap pelbagai macam sumber

sejarah. Di satu sisi, sejarah Bocor juga bisa menjadi pijakan pemerintah Desa

Bocor dalam menentukan langkah kerja kedepannya. (AP)

***